談山神社は大化の改新で談合した場所。談合をした山だから談山神社!

| 主祭神 | 藤原鎌足公 |

| 社格等 | 旧別格官幣社 |

| 創建時期 | 678年(天武天皇7年) |

談山神社に行った感想

中大兄皇子と藤原鎌足が談合した、藤原鎌足を神とする神社、紅葉もすごくきれい!!

大化の改新はここから始まった!そんな場所です。談山神社の談山はその名の通り、中臣鎌足と中大兄皇子が、大化元年(645年)5月に大化の改新の談合をこの多武峰にて行い、後に「談い山(かたらいやま)」「談所ヶ森」と呼んだところからきてます。周辺駐車場は5か所もあるんですが、これが紅葉シーズンにはすべて埋まって大渋滞になるんです!でも、その大渋滞をかいくぐっても行くだけの価値のある綺麗さです。何年か前はそれでも見たい!と思っていきましたが、今回は空いてる紅葉真っ盛りの少し前に訪れました!

参道にはお店もありコンニャクや草餅なども売っており、通りには多武峰唯一のホテルもあります。(帰りに草餅をいただきました。めっちゃおいしかった!!)

さぁそんな参道を過ぎると山門がみえてきます!紅葉ははじまってるでしょうか!紅葉がどれくらいなのか気になりながら山門の鳥居につきました!

うん!緑々しいーーー!まったく色づいてない!!( ノД`)シクシク…

…うんうん、でもしょうがないですよね。だって紅葉は11月上旬くらいからですし!しょうがないしょうがない…気を取り直して杉でも見ましょう!!

しょうがないように見てるかもしれないですが、実際見ていただくと太い!本当に太い杉で私の身長(約170cm)でも、抱きついても手はまったくとどかないです!たぶん私が手をつないで3人分くらい必要なんじゃないでしょうか。そんな杉が普通にあるのがこの談山神社!紅葉がなくても来るべきです!!

そんな談山神社の階段を登ったのですが、鳥居の画像を見ていただいたらわかりますが奥に見える階段すごいでしょ?これ登るの息切れました…登りきると本殿があります。

まずは、境内を回ろうと思い階段をあがったあと左に曲がると十三重塔が見えてきます。この十三重塔に向かうと少し色づき始めてます!!紅葉キタ――(゚∀゚)――!!

談山神社の十三重塔は圧巻ですね!たぶん山とか紅葉とかの地形や配置を考えたうえで十三重塔を建ててるんだと思います。じゃないとこんなに感動するような見え方しないです!(素人談)藤原鎌足没後、天智天皇8年に長男の定慧和尚が講堂の前に十三重塔を建てたそうです。それだけ十三重塔は鎌足を祭るのにも意味があったのだと思います。

そして十三重塔をじっくり見た後に気づきましたが、結構色づいてます!参拝客はまばらですし、時期的には最高だったかもしれません!これ見ていただいている方々、ぜひ早めに行ってください!談山神社は待ってくれても紅葉は待ってくれませんよ!w

天禄元年(970年)摂政右大臣藤原伊尹の立願によって創建され、実弟の如覚-多武峰少将藤原高光が阿弥陀像を安置した元の常行堂。ここで室町の頃盛行した芸能「延年舞」は有名です。この建物自体は室町時代にできたものだそうです。…とちょっとまじめな説明してしまいましたが、この横には龍ヶ谷があり岩くらと龍神社があります。この時代の信仰として水が湧き出てきているようなところには龍伝説があるんでしょうかね?

この瀧と岩くらは、古神道の信仰の姿を今に残している聖地だそうです。こういった場所実は奈良の南部には多いんですよ。天川村の龍泉寺なども同じです。

この談山神社の瀧は大和側の源流の一つで、神聖な神の水が神山より千古の時代を経て湧き続けているそうです。

談山神社の権殿から石段を降りると七福神?が見えてきます。正確には福禄寿大神だそうです。福禄寿大神は幸福、封禄、長寿の三徳を具現化したものだそうです。めっちゃご利益ありそうー!そしてこの福禄寿さまは1本の大木からできてるようでして本当にすごい!

福禄寿大神の反対側には信廟拝所があります、信廟拝所は定慧和尚が白鳳8年(679年)に父・藤原鎌足公供養のため創建した妙楽寺の講堂です。現存するのは江戸時代に再建されたものですが、中の壁には天女が描かれていたりタイムスリップした気がします。

この鐘も普通に鎌倉時代のものだったり、普通に展示していることにびっくりします!また、この狛犬はあの運慶が作ったものでこれも鎌倉時代のものだそうです。普通に生きててなかなか鎌倉時代のものを見れることないですよね?本当にすごい!撮り忘れましたが、藤原鎌足、不比等像もあります。これは見ないと損ですよ!

外から見た信廟拝所もきれいです、紅葉も色づき始めですがきれいでしょ?

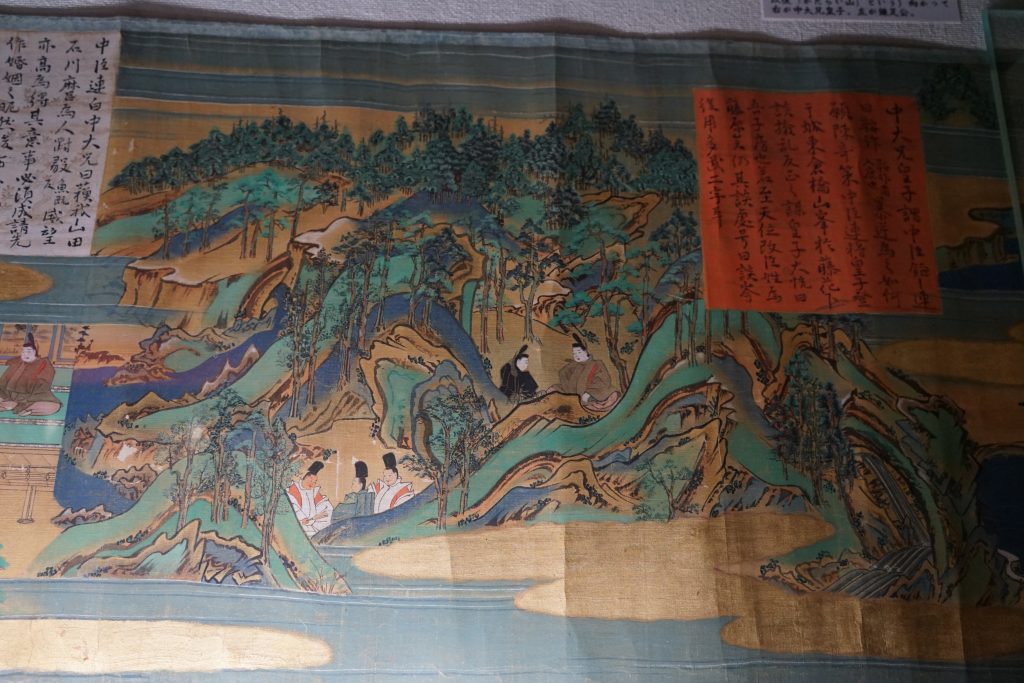

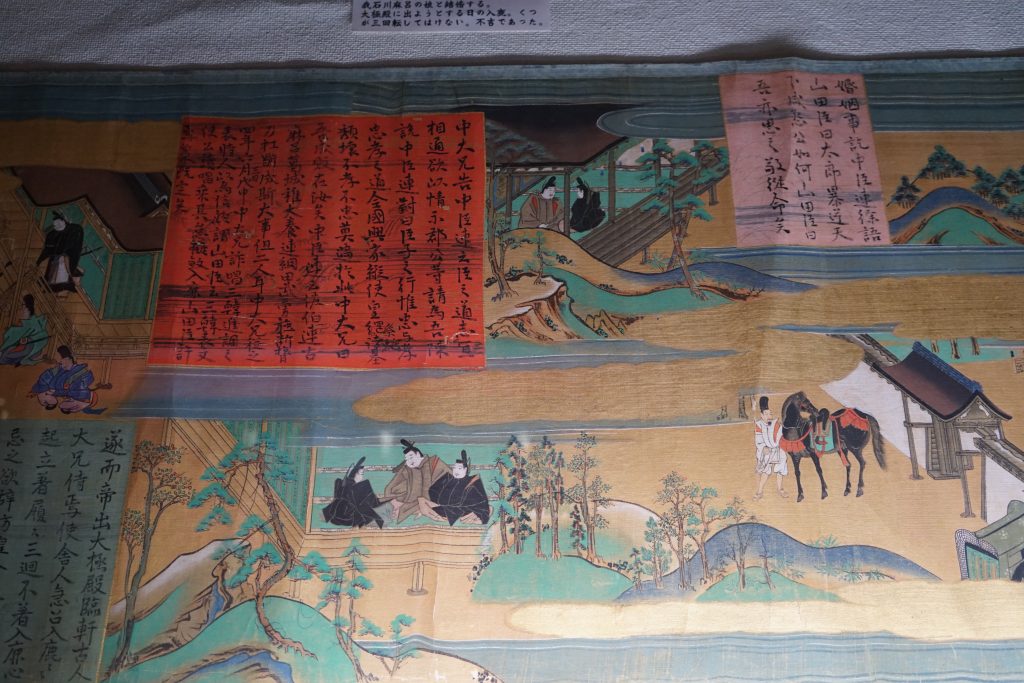

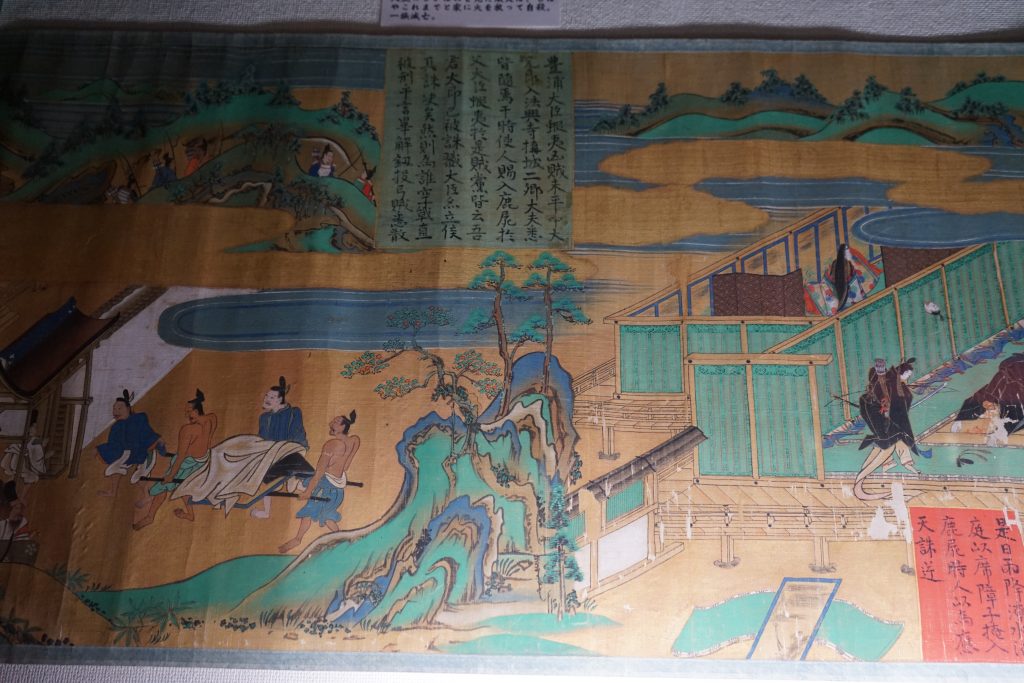

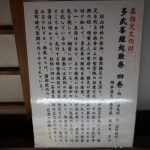

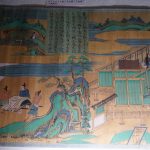

本殿には談山神社の歴史にも触れることができ、多武峰縁起絵巻4巻も展示されていました。ここには大化の改新で蘇我入鹿が中大兄皇子と藤原鎌足に討たれた場面も描かれています。

そんな紅葉以外でも十分歴史を楽しめる談山神社はおすすめの奈良観光スポットです!一度は行ってみてくださいね!

コメント