葛木坐火雷神社(笛吹神社)は火(火雷大神)と音(天香具命)の神様

| 主祭神 | 宮中大膳職坐神 火の神様、 火雷大神(ほのいかづちのおおかみ)、 笛吹連御祖神 笛・音楽の神様、 天香山命(あめのかぐやまのみこと) |

| 相殿 | 天津彦火火瓊瓊杵命(あまつひこほほににぎのみこと)、 大日靈貴命(おおひるめむちのみこと)、 髙皇産靈神(たかみむすびのかみ)、 伊古比都幣命(いこひつべのみこと) |

| 社格等 | 式内社(名神大2座)、旧郷社 |

| 創建時期 | 神代とも神武天皇の御代葛木坐火雷神社(笛吹神社)言われている |

葛木坐火雷神社(笛吹神社)について

| 観光地名 | 葛木坐火雷神社(笛吹神社) |

| 住所 | 奈良県葛城市笛吹448 |

| 電車・バスでのアクセス | 近鉄御所線忍海駅から徒歩約30分 |

| 車でのアクセス | 南阪奈道路葛城ICを下りて、県道30号線を南に10分 山田交差点を越えて1,2分後右斜めへ右折して道沿いに約3分 |

| 駐車場 | 普通車30台 ※無料 |

| 入館、拝観料など | – |

| 拝観時間 | – |

85代続く宮司の持田さんも鬼滅の刃ファン?ファンの聖地になった葛木坐火雷神社(笛吹神社)

- 笛吹神社創建の歴史

- 笛吹神社にあるイチイガシ林

- 笛連(笛吹連)のお墓である笛吹古墳

- 葛木坐火雷神社の名前から鬼滅の刃ファンの聖地に

笛吹神社の歴史

創建は?

創建の年は不詳ですが、文献としての初出は『文徳天皇実録』の西暦852年4月、正三位の神階を授けられ、西暦859年2月には従二位の神階を授けられた。

延喜式神名帳では「大和国忍海郡 葛木坐火雷神社二座」と記載されている。、名神大社に列し、月次・相嘗・新嘗の幣帛に預ると記されている。社伝では、平安時代に社勢が衰え、所在もわからなくなり「大和志」によると江戸中期には村の笛吹神社(式外社)の傍で末社となっていた。明治七年には火雷神社を合祀して、名称も現在のように改まったという。

主祭神の由来は?

火の神

宮中大膳職坐神 火雷大神

笛・音楽の神

笛吹連御祖神 天香山命

葛木坐火雷神社の祭神が火雷大神で、笛吹神社の祭神が天香山命です。

火雷大神は、その名の通り雷神で雨の恵に対する古代日本人が信仰した神様です。

別名は雷神や八雷神とも言い、日本神話では伊邪那美命の体、8柱の1柱と言われています。

伊邪那美の子で農耕民族である、古代日本人には信仰が強かった神です。また、中国の雷神信仰の影響などから、雷神を龍や蛇に関連づけることもあります。

葛城の民の心のよりどころになってた神様だと想像できます。

天香山命は、祖母が天照大神で神武天皇の危機を救った神様です。天香山は天上にある山のことで父神が稲穂の神様で弟がニニギ尊ということから、稲霊とされております。

日本神話では、弟のニニギ尊と一緒に地上に降り立ち紀伊国熊野(隅野)に住んでいたそうです。

その後神武天皇の勅命により越後を平定し、越後の地で製塩の作り方や網を作って漁の仕方、農耕の仕方や酒造方法を伝えたそうです。

そのため、農業の神や開発の神と言われています。

笛吹神社にあるイチイガシ林

イチイガシとは?

ブナ科の常緑樹で関東以南から中国に分布しており、特に奈良公園に多く見ることができます。

大きいものは高さ30m以上になります。和歌山の遺跡からはイチイガシの木材が出土されていることから、昔は広範囲に分布していたと考えられております。

その昔、奈良盆地の中心は湖のような湿地帯だったと考えられていて、イチイガシには適した土地だったのだと考えられます。イチイガシは、日本語で書くと「一位樫」と書き、

樫の木で一位、何が一位かというとイチイガシ はカシ類中では一番寿命が長くまた巨木になるので、樫の木の中で一位という意味で一位樫と呼ばれているのかもしれません。

笛吹神社のイチイガシ林

笛吹神社のイチイガシ林は、県の天然記念物になっております。

奈良盆地周辺の扇状地の森はイチイガシ林が分布しており、奈良公園のイチイガシ林と

笛吹神社周辺のイチイガシ林、石上神宮のイチイガシ巨樹など、その昔湿地だった奈良盆地周辺はイチイガシがたくさん広がっております。また笛吹神社のイチイガシ林は樹齢400年の巨木もあり、長い歴史を感じることができます。

笛連(笛吹連)のお墓である笛吹古墳

笛吹連って何?

古代に笛吹連という姓氏があったとされており、平安時代初期の815年(弘仁6年)に、嵯峨天皇の命により編纂された古代氏族名鑑、『新撰姓氏録』河内神別に「笛吹連(笛吹)」という姓氏が存在しており、天皇一族から別れた氏族(笛・音楽の神様「天香山命」)ということがわかります。同書で火明命の後ということは尾張連一族の意味を指しており、『旧事本紀』天孫本紀の尾張氏系譜には、火明命の六世孫、「建多乎利命笛連、若犬甘連等祖」と記される。また、大和国葛城地方には笛吹の地名と笛吹神社(葛城市笛吹)があり、『延喜式』神名帳に掲載の葛木坐火雷神社が笛吹の地にあるものと解され、そこには笛吹神社もある。宮司は笛吹連後裔という持田氏が世襲したとされています。

その笛吹神社にある、笛吹古墳は、笛吹連の後裔のお墓だと考えるのが正しいのではないでしょうか。

葛木坐火雷神社の名前から鬼滅の刃ファンの聖地に

主人公の親友「我妻善逸(あがつまぜんいつ)」が編み出した大技「火雷神」

火雷神という大技、葛木坐火雷神社の「火雷(ほのいかづち)」が技の名前と一緒で正しく火がついたそうです。こちらの宮司の持田さんも大ファンということでコスプレイヤーの方々が神社に来て聖地になっているそうです。個人的にはアニメ好きの私にとっては嬉しい話です。今まで有名な聖地で言うと橿原市が舞台だった境界の彼方だったので、アニメの聖地がまた1つ増えて奈良が有名になってくれることはとても嬉しいです。

我妻善逸(あがつまぜんいつ)

この人のおかげで有名になったのでご説明。我妻善逸(あがつま ぜんいつ)は、鬼狩りの剣士で主人公である炭治郎の同期の剣士の一人で、炭治郎と行動を共にする主要人物の一人です。『雷の呼吸』の使い手であり、聴力が優れている。これは音楽の神がおられる笛吹神社ともゆかりがあるかもしれないですね(筆者主観です)とてつもない臆病者で、鬼と戦うことをひどく恐れている。鬼と戦う時は、気絶しながら戦う。普段の面白いキャラとのギャップ萌えがファンの心を掴んでいます。

実際に筆者が行った感想

この日は、秋晴れで雲一つな良い天気でした。愛車の電動アシスト自転車でこちらまで行きましたが、結構な坂(笑)神社付近は海抜170mくらいでいい運動ができました。

愛車の自転車でキコキコ山の中腹当たりまで上がるとありました!葛木坐火雷神社、別名笛吹神社!

この社の入り口左側に1軒の民家がありまして、また山の上に住んでるんだなーと思ったらこちらはこの社の宮司の方の住居でした。

こちらは代々宮司をやられてるそうでして、現在は85代目。85代と聞くとどれくらい前なのか計算してみたのですが、大体1代平均20年と考えて1,700年!?すごいです。一礼しておけばよかったと今書いてて思いました…

社の鳥居右隣には天然記念物のイチイガシ林がある。イチイガシとはブナ科コナラ属の常緑高木。笛吹神社イチイガシ林はとても保存状態がよく学術上、教育上、環境保全上きわめて重要な場所だそうです。

自転車で上がってきてあとの、この石段なかなか大変でしたがとても自然豊かで涼しかったです。

ちょうど七五三参りの時期だったようで、受付もやっておられました。

その後、社務所に行って朱印をいただきました。

↑社務所は紅葉の時期にはとてもきれいだと思います。

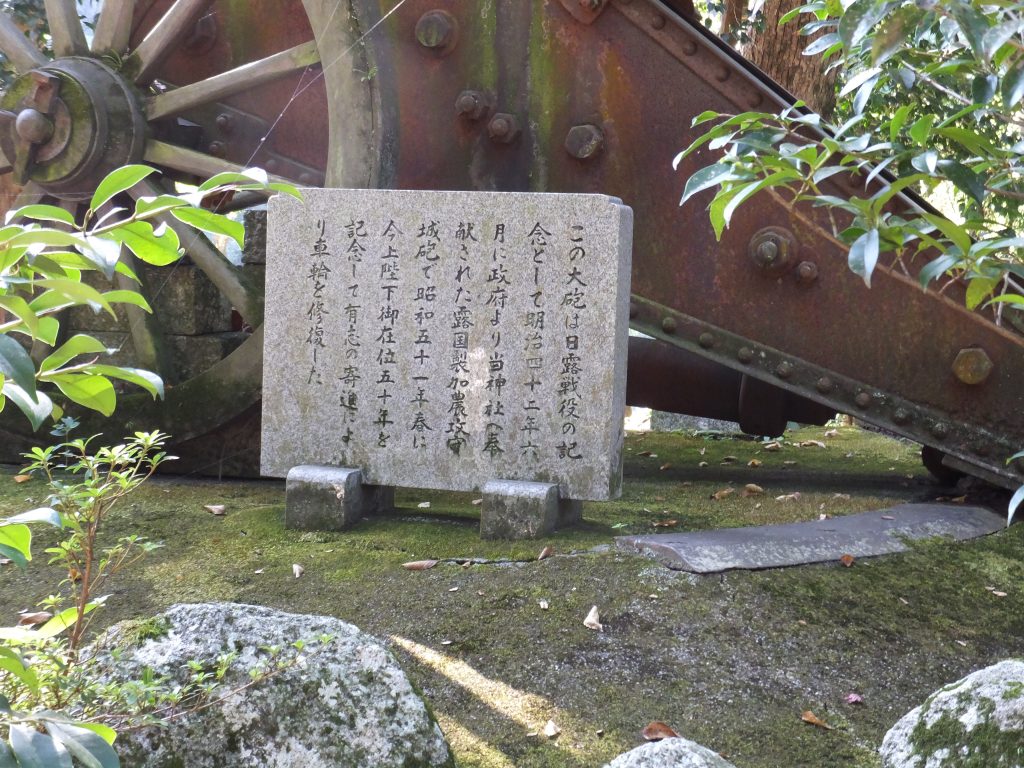

あと、社の下には日露戦役の記念として明治42年6月に政府よりこちらの神社へ奉献されたそうです。

写真ではわかりづらいかもしれませんが、結構でかいです。これが日露戦争で使われてたという実感があまりないですがすごいですね

山の中腹にあり、自然も豊か歴史も古いと神社ファン(?)にはぜひ行ってほしい奈良県葛城市にある観光スポットです。

コメント