世尊寺について

| 本尊 | 阿弥陀如来坐像 |

| 宗派 | 曹洞宗 |

| 開祖 | 聖徳太子 |

| 創建時期 | 飛鳥時代 |

| 文化財 | [国指定 史跡]比曽寺跡、木造十一面観世音菩薩立像(県文化財) |

世尊寺に行った感想

| 観光地名 | 世尊寺 |

| 住所 | 奈良県吉野郡大淀町比曽762 |

| 電車・バスでのアクセス | 近鉄吉野線六田駅より奈良交通バス「比曽口」下車、徒歩15分 |

| 車でのアクセス | ●西名阪自動車道 柏原インターチェンジから約25km ●南阪奈自動車道 高田・橿原インターチェンジから約20km |

| 駐車場 | 約20台くらいの無料駐車場あり |

| 入館、拝観料など | – |

| 拝観時間 | – |

世尊寺 | 聖徳太子創建の48寺の1つで境内全体が桜でお出迎えのお寺

奈良で桜を見に行こうとするとどこを想像しますか?

吉野山、奈良公園、平城京、高田千本桜、郡山城などを想像すると思いますが、大淀町にあるこの世尊寺は奈良でも随一の穴場桜花見スポットです。

それがこの世尊寺です。この世尊寺は奈良県吉野郡大淀町にあるお寺で聖徳太子創建の48寺の1つで聖徳太子霊跡第七番。聖徳太子といえば法隆寺に住んでたんですよね?奈良は奈良ですが、よくここまで来てお寺作ったなーどういう背景でこのお寺を作ったんでしょうね。

山門をくぐるとこの景色ですよ。ほんと桜が木の数がハンパない!たぶんですが、遠くから来た人は吉野山などに行くと思いますし、この世尊寺がある場所近くの道は橿原から吉野に行くときの抜け道としてもつかわれることが多いのですが、こんなにたくさんの桜があって綺麗なお寺だと知らないでしょうね。

どうですか?本当にきれいでしたよ!しかも人が少ない!吉野山は人も多くて、ゆっくり桜の景色を楽しむのも難しい時もありますが、この世尊寺は本当にゆっくり楽しめます。やっぱり桜はゆっくり自分のペースでみたいですよね!

この写真、山門を入ったあとの参道です。どうですか?この桜の多さ!本当に感動しますよ。あまりにもきれいな景色だったので数分ここでたたずんでこの桜の風景に見入ってしまいました。しかも人もほとんどいてなくてこの桜の風景を独り占め!

ここをくぐれば本堂が見えます。世尊寺には東塔跡があるのですが、豊臣秀吉が亡くなる1年前の1597年に京都にあった伏見城に移築されました。その後1601年に豊臣秀吉によって滋賀県大津市の三井寺に移建されて、現在は県の重要文化財として残っているそうです。

門と桜のコントラストがきれいですよねー本堂近くは桜は咲いておらず、社務所と本堂、太子堂のお堂しかなかったです。境内はとてもきれいにされていて、外の桜風景と本堂周りの凛とした風景、この雰囲気はとてもよかったです。

本堂

太子堂

世尊寺太子堂は聖徳太子のご本尊として建立されて堂で、右手に柄香炉を持った太子十六歳の考養像が安置されていたそうです。建立年代については明らかではないが、角屋の鬼瓦に「享保7年 1722年 同9年 1724年」の瓦銘がみえることから、18世紀前期に建てられた可能性が高いとされているそうです。また、この世尊寺太子堂のように仏壇部を各屋として突出させる形式は県内でもあまり例を見ないものだそうです。

そんな太子堂と本堂の間には奥へと続く道があって奥に歩いて行くと

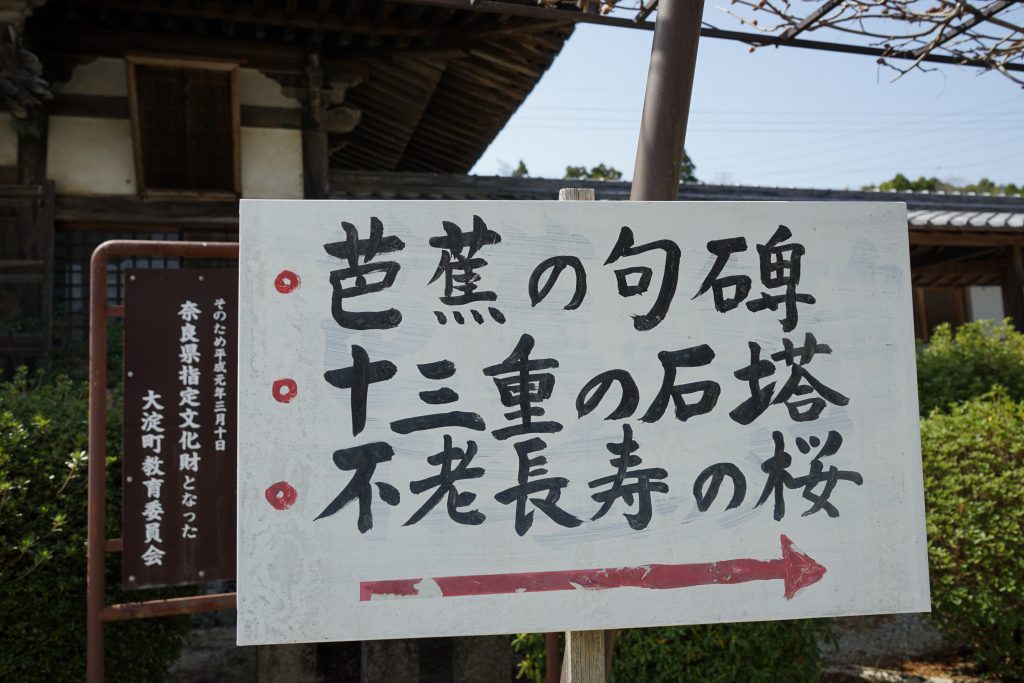

あと、ここは松尾芭蕉も檀上桜を眺めて詠じた句があって

「世にさかる 花にも念仏まうしけり ばせう」

うんうん、私は句のことがまったくわからないので、どういう意味なのかさっぱりわかりませんが、最後の「ばせう」は「ばしょう」って書いてるんでしょうね

ということで、桜の時期もそれ以外の時期でも楽しめる大淀町にある世尊寺、ぜひ一度は行ってみてください!

コメント